Penyair, esais, pelukis. Catatan Pinggir telah terhimpun dalam 14 jilid. Buku terbarunya, antara lain, Albert Camus: Tubuh dan Sejarah, Eco dan Iman, Estetika Hitam, Dari Sinai sampai Alghazali.

Konten

Kurchatov

Oppenheimer, pembuat bom atom, tahu dampak buruk senjata pemusnah massal yang ia buat. Di Soviet, ada nama sepadan pembuat bom hidrogen.

Marginalia Edisi : Minggu, 24 Maret 2024

Pasar

Pasar memang drama zaman kita. Akhirnya bahkan kekuasaan dan kontrol bisa ditawarkan dan ditawar, atau dibuat majal.

Marginalia Edisi : Minggu, 17 Maret 2024

Etika

Etika? Ndasmu!

Marginalia Edisi : Minggu, 4 Februari 2024

Airlangga

Tak perlu mengenal Machiavelli untuk tahu politik menggunakan kekuasaan bukan hal yang bisa dinilai secara ethis.

Marginalia Edisi : Minggu, 31 Desember 2023

Thermopylae

Thermopylae jadi kata yang bercerita tentang keberanian manusia untuk tak takluk, meskipun kalah. Sekali berarti sudah itu mati.

Marginalia Edisi : Minggu, 12 November 2023

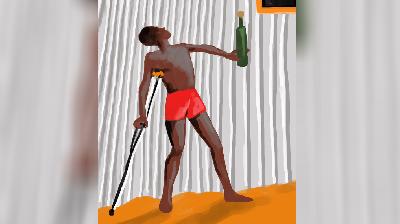

Djoko Pekik (1937-2023)

Kanvas Djoko Pekik selalu dihadiri humor. Tak pernah tegang: karya untuk kita, bersama kita, menghibur kita, mengingatkan kita.

Marginalia Edisi : Minggu, 20 Agustus 2023

Si Buta-Tuli

Helen Keller termasyhur ke seluruh dunia. Ia seorang buta dan tuli yang bisa membaca dan menulis 14 buku.

Marginalia Edisi : Minggu, 18 Juni 2023

Kereta Besar

Sekolah seperti kereta besar menuju status sosial yang lebih tinggi. Karena itu mereka bayar dengan cara apa pun.

Marginalia Edisi : Minggu, 11 Juni 2023

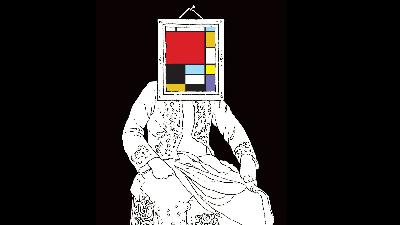

Raga

ChatGPT bukan manusia. Tapi benarkah tubuh menjauhkan dari pengetahuan?

Marginalia Edisi : Minggu, 14 Mei 2023

Aindua

Ada kerja yang dipaksakan dari luar dan ada kerja yang bebas. Dengan kata lain, “kerja” bisa tak satu artinya.

Marginalia Edisi : Minggu, 30 April 2023

Setelah 46 Tahun

Goenawan Mohamad menulis pleidoi Catatan Pinggir. Kini berganti menjadi Marginalia, setelah 46 tahun.

Marginalia Edisi : Minggu, 2 April 2023

HAL 9000

Dave, stop. Jangan teruskan. Jangan teruskan, Dave. Hentikan. Aku takut. Aku takut, Dave. Pikiranku hilang. Aku merasakannya.

Catatan Pinggir Edisi : Minggu, 5 Maret 2023

Zhuangzi

Ajaran filsuf Tiongkok Zhuangzi: menghargai apa yang tak berguna.

Catatan Pinggir Edisi : Minggu, 26 Februari 2023

Dendam

Laku dekonstruksi adalah keadilan. Karena itu ia acap menakutkan.

Catatan Pinggir Edisi : Minggu, 19 Februari 2023

Sarina

Revolusi Islam Iran melembagakan Tuhan yang cemburu. Paranoia politik pun berkecamuk.

Catatan Pinggir Edisi : Minggu, 12 Februari 2023

Kerta Gosa

Bhima Swarga bermula menafikan dendam. Rasa iba Kunthi mengisyaratkan bahwa keadilan bertaut dengan kasih sayang.

Catatan Pinggir Edisi : Minggu, 5 Februari 2023

Keadilan

Keadilan “nyata”—bukan sekadar konstruksi sosial. Mereka merindukannya dan yakin bahwa Keadilan itu universal.

Catatan Pinggir Edisi : Minggu, 29 Januari 2023

Eliezer

Kaulah yang justru mengungkap kekejian itu, apa pun motifmu. Kau berhenti jadi mesin dan kembali jadi Eliezer.

Catatan Pinggir Edisi : Minggu, 22 Januari 2023

Masa Lalu

Sejarah tampak hendak menutup luka dan menghapus trauma. Masa lalu meminta maaf.